中外历史人物评说

材料亚当·斯密在《国富论》中指出:“我们每天需要的食物和饮料,不是出自屠夫、酿酒师或烙面师的恩惠,而是出于他们自利的打算。他(指资本家)受一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意要达到的目的,也并不因为他事非出于本意,就对社会有害,他追求自己的利益,往往使他能比真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。每一个人在不违反正义的法律时,都应听其完全自由,以其劳动及资本和任何其他人、任何阶级相竞争。”亚当·斯密在其著作《道德情操论》中用同情的基本原理阐释了正义、仁慈、克己等一切道德情操产生的根源。他认为人在追求物质利益的同时,要受道德的约束,不要去伤害别人,而是要去帮助别人,并将这种利他的道德情操种植在人的心灵之中。基于这样的认识,他希望通过美德的培养来改善商业社会的弊端。

——摘编自侯红霞《亚当·斯密的美德理论》

(1)根据材料,概括亚当·斯密思想的主要内容?

(2)根据材料并结合所学知识,简析亚当·斯密思想产生的背景?

阅读材料,完成下列要求。

战后台湾三次重大经济转型:

第一次转型是20世纪50年代,有殖民经济形态转变为进口替代工业发展阶段,台湾由农业社会向工业社会转变。

第二次转型是20世纪六七十年代,台湾成功实施了出口导向发展战略,进入工业化加速发展时代。

第三次转型是20世纪80年代中后期开始,台湾通过自由化、国际化的全面经济体制改革以及发展高科技产业升级政策,是台湾出现了后工业化社会(即信息社会)发展特征。

提取两项有关台湾战后经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,完成下列要求。

材料一宗法制的封闭性是为了家族的“肥水不流外人田”,而在沉重的赋税负担和激烈的土地兼并下,宗法制则起有强化、自保家族生存的作用。在这种背景下,依靠男耕女织,实现自给自足,更具有抵御破产风险,维护家族利益的作用。所以自给自足的生产与消费方式,也成为农民狭隘的生产目的,客观上也割裂了小农经济与社会的联系,将自己封闭在一个与世无争的狭小空间里。

小农经济男耕女织的家庭生产方式,使自己所需要的两种必不可少的生活资料即衣、食得以自给自足,从而加大地减轻了对社会和外界的依赖,避免与社会过多联系。

——摘编自朱筱新《论中国古代小农经济的形成及特点》

材料二当西欧的小农社会正在经历阶级分化和全面向资本主义转化时,中国仍停留在小农社会阶段,当西欧越来越多的小农正在转化为新兴的无产阶级成员时,中国的小农仍旧是小农,只是经历了部分的无产化。这些差别是双方财富与势力的不均衡,是中国遭受帝国主义侵略之害的社会经济背景,同时也是促成十九、二十世纪大规模农民运动的乡村危机的根源。总之。这个半无产化了的小农经济的形成,正是中国解放前农村数世纪以来大规模动荡的结构性基础。

——摘编自黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》

(1)根据材料一,概括中国古代小农经济的特点及其影响?

(2)根据材料二,指出小农经济给近代中国发展带来的问题,结合所学知识指出20世纪50年代我国政府在改造小农经济方面进行的探索?

阅读下列材料,根据要求回答问题。

有人以“改道与腾飞”来描述新中国成立后工业化道路的特征。结合以上材料和所学,

选择“改道”或“腾飞”其中一个特征加以解读。

本题要求:题目完整,理解准确,解释清晰,史论结合。

题目:新中国工业化的“__________________________”

| 理 解 准 确 |

|

| 解 释 清 晰 |

阅读下列材料,回答问题。

美国“边疆学派”代表人物弗雷德里克.J.特纳认为:“疆界”从来就不仅仅是地理意义上的、有形的、筑了界碑的。它本来就是传统的或近代的、多形态的、观念的、文化的、利益的、移动的、无形的。近代以来,一个国家的疆界观与其近代化历程紧密相连(如下图)。

请回答:

提取材料中的信息并结合所学知识,从疆界观与近代化的角度进行中英比较。(要求:史论结合、叙述成文、逻辑清楚)

历史认识具有多元性。阅读材料,回答问题。

材料一:中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际。

——内藤湖南《概括的唐宋时代观》

明清两代交替时期欧洲探险家和传教士来华那段时间作为近代中国的起点会来得恰当。

——徐中约《中国近代史》

材料二:下表所列为两位历史学家对清朝与列强签订条约的看法。

| 徐中约 |

费正清 |

| 英法联军之役后西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从南、北而来的这两股推进势力,构成了一种钳形活动,掐住满清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 ——《中国近代史》 |

到了1860年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 ——《剑桥晚清史》 |

材料三:20世纪60年代以来我国出版的世界通史教材,对世界近现代史的分期先后出现两种主要做法:①近代史开始于1640年,现代史开始于1917年;②近代史开始于1500年前后,现代史开始于1900年前后。

请回答:

(1)概括材料一中内藤湖南和徐中约各自的观点。请任选一种观点说明其分期依据?

(2)材料二中徐中约和费正清分别从什么角度认识清朝与列强签订的条约?请根据材料简要分析?

(3)根据材料三中两种分期方法,分析其史实依据?

阅读材料,回答问题。

材料一: 下表为严复早期经历简表

| 时间 |

主要活动 |

| 1867年 |

入福州船政学堂学习驾驶 |

| 1871年 |

在“建成”“扬威”舰实习 |

| 1877年 |

被选派前往英国学习轮船驾驶 |

| 1879年 |

任福州船政学堂教习 |

| 1880年 |

任北洋水师学堂教习 |

| 1890年 |

任北洋水师学堂总办 |

材料二: 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

材料三: “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

| 事件 |

观点 |

| 戊戌变法 |

康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败 |

| 辛亥革命 |

如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家 |

| 新文化运动 |

新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱 |

请回答:

(1)据材料一,说明严复早期经历的时代背景。

(2)据材料二,指出严复在对“自强”问题的认识上,严复与洋务派相比有何进步之处。

(3)概括材料三中陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选材料三表中的二种观点进行评价。

2013年是毛泽东诞辰120周年,2014年是国共第一次合作开始及新三民主义提出90周年、是邓小平诞辰110周年。阅读下列材料,回答问题。

材料一孙中山先生的一生,是为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献的一生,是为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑的一生。正是因为他对国家和人民作出了杰出贡献,孙中山先生始终在全中国人民中享有崇高的威望,始终受到全中国人民由衷的景仰。

材料二我们主张的新民主主义的经济,也是符合孙先生的原则的……在现阶段上,必须是由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成的。而这个国家经营的所谓国家,一定要不是“少数人所得而私”的国家,一定要是无产阶级领导下而“为一般平民所共有”的新民主主义的国家。

材料三改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没有一点闯的精神,没有一点“冒”的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出:为了实现“民生幸福”,孙中山先生提出了什么主张?后来进行了怎样的“创新”?试分析其“创新”有何现实意义?

(2)中国共产党人是孙中山先生开创的革命事业最忠实的继承者,请概括材料二提出的经济主张?

(3)为“追求着人民的幸福”,以邓小平同志为代表的中国共产党人,在新时期取得的突出理论成就是什么?与材料一、二相比,材料三在发展经济的思路或手段上有了什么新的变化?

(4)综合上述材料指出:从三民主义、毛泽东思想到邓小平理论,有哪些共同追求?

官员财产公示制度是反腐倡廉、预防犯罪的有效手段。阅读材料回答问题。

材料一 诸葛亮和白居易自愿向世人公开自己的财产状况,但在封建社会为何无从推广,阻力究竟来自哪里?……孝文帝“反腐”主要依靠由中央直接派出“使者”进行纠察,唐、宋都相继沿袭,但“财产与收入不符”如何惩处,则带有很大的个人好恶和随意成分。

材料二 英国是最早对官员财产公示进行立法的国家,1883年,议会通过《净化选举,防止腐败法》。……1978年,美国政府颁布了《政府官员行为道德法》,1989年,又修订为《道德改革法》。它规定:总统、副总统、国会议员、联邦法官以及行政、立法和司法三大机构的工作人员,必须如实填写财产,由新成立的道德署收存,总审计长负责审查。若存在灰色收入,就会被治罪。财产报告向全社会公开,任何人都可以查阅。

材料三 1948年8月,国民党高层会议在庐山召开,蒋经国提出“公示高官国外财产”的建议,蒋介石不敢同意。

(1)你认为中国封建社会财产公示制度无从推广的主要阻力有哪些?据材料一指出封建统治者反腐采用的是什么制度?其反腐效果不佳的主要原因是什么?

(2)结合所学知识,指出英国能率先对官员财产公示进行立法的政治前提。据材料二和所学知识,概括美国财产公示制度能成功推行的原因?

(3)结合时代背景,指出蒋经国提出官员财产公示的目的。蒋介石不敢同意的主要原因是什么?

危机,是险境和机会并存。危机伴随着历史的延续,客观上也促进了文明的发展。阅读材料,回答问题。

材料一:贵族占据了首席执政官等重要职位,还把持了作为最高决策机关、监察和审判机关的长老会议,但作为最高权力机关的公民大会,没有实际权力,形同虚设。贵族通过放高利贷、土地兼并等方式盘剥平民,平民处境不断恶化,甚至沦为债务奴隶。

——《历史上重大改革回眸》人教版教材

材料二:面对突如其来的经济危机,罗斯福政府推行新政。新政有两个阶段:第一阶段从1933年3月到1935年初,主要是采取应急措施,结束混乱状态,稳定人心。第二阶段从1935年到1939年,主要是巩固和发展已取得的成就。……新政举办救济和公共工程。1933年国会通过《联邦紧急救济法》,规定政府拨款进行大规模社会救济,并成立联邦紧急救济署负责该项工作。

——《历史》人民版必修二教材

作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主秩序的新应用。

——罗斯福就职演说

材料三:20世纪20—30年代苏联大事年表

| 年份 |

事件 |

| 1929年 |

苏联最高国民经济委员会专门设立外国咨询局,负责引导引进技术工作;10月签订70个外国技术援助协议 |

| 1930年 |

联共(布)十六大通过:“进一步推广……聘请外国工程师、技师和熟练工人的做法”的决议 |

| 1931年 |

全世界机器出口的1/3销往苏联 |

| 1932年 |

全世界机器出口的1/2销往苏联;在苏工作外国专家近2000人,技术人员10000多人;共派遣2000多人次出国考察、学习,购买外国技术书刊 |

| 1933年 |

苏联和美国正式建交;苏联向西方国家贷款总额高达14亿卢币;与外国签订“技术援助协议”124个 |

| 1934年 |

苏联加入国际联盟 |

| 1935年 |

苏联与法国建交,出现与资本主义国家建交高潮 |

请回答:

(1)依据材料一概括指出,公元前6世纪古代雅典面临着怎样的危机?为化解危机,梭伦进行了改革。他化解危机的举措对当时在雅典和人类政治文明产生怎样的影响?

(2)根据材料二,概括罗斯福应对经济危机的措施中体现了哪些特点?

(3)根据材料三回答,面对资本主义经济大危机,苏联如何抓住机遇促进本国经济发展的?

(4)根据以上材料,结合所学知识,你可以从危机的解决中汲取哪些经验教训?

陈寅恪在《邓广铭宋史职官志考证序》说:“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”阅读下列材料。

材料一 宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……根源在于中国经济的生产率显著提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业。……生产率提高使人口的相应增长成为可能,而人口增长反过来又进一步推动了生产。经济活动的迅速发展还增加了贸易量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 在中华文化发展史上,宋文化以其丰富的内涵和巨大的活力,熠熠生辉。……在这种历史背景下生存的宋文化,明显地具有过渡性、义理性、务实性、普及性、兼容性和整合性等特点。

——姚兆余《宋代文化的生存背景及其特点》

材料三 新航路开辟以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,这是世界各个地区之间联系加强的第一步。……美洲的许多农产品,如玉米、马铃薯等农作物传到欧亚大陆,改变了粮食生产结构;非洲的咖啡传到欧美,改变着欧洲人的消费方式和文化特点,而烟草的传播更是改变了人们的生活习惯。麦子、水稻等作物以及先进的生产方式,则随着欧洲移民一起进入美洲,极大地影响了美洲人的经济生活。……随着新航路的开辟,世界贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸。

——《世界历史资料选辑》

请回答:

(1)据材料一,指出宋朝发生商业革命的原因?

(2)试从科技、文学、思想等角度,指出材料二中宋文化具有的“过渡性、义理性、务实性、普及性”特点的主要表现?

(3)据材料三,概括欧洲商业革命的含义?结合所学知识,分析其对欧洲的主要影响?

(4)结合所学知识,分析宋代商业革命的影响不同于欧洲的社会原因?

阅读材料,回答问题。

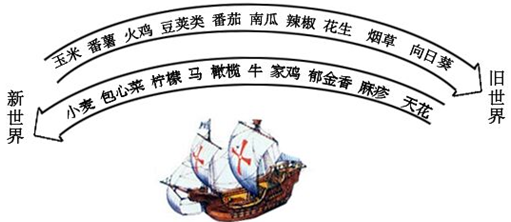

材料一

材料二明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。

阅读下列材料,回答问题

材料一 1969年1月,共和党人尼克松就任美国总统。当时正值美国面临着二战结束以来最为严峻的形势。越南战争的沉重负担,国内政治、经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联争霸中,日益处于不利的地位……1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出今天世界上有 “五个力量中心”(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法。为了适应这种新的形势,并改善美国在同苏联争霸中的不利处境,尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”。

——摘编自方连庆《战后国际关系史》

材料二 1972年2月尼克松访华,跨出了改善中美关系的第一步。2月28日,中美双方在上海发表了《联合公报》,这是中美关系的一个重要转折点。标志着中美两国关系进入了一个新时期,这对世界形势的发展产生了深远的影响。此后,双方的贸易、科技和文化往来逐渐增多。与此同时,为进一步促进两国关系的正常化,中美双方政府官员也在不断进行接触。

——摘编自谢益显《中国外交史》

材料三二战结束后,日本政府长期执行追随美国、敌视中国的政策。50年代以来,随着中日两国民间贸易和人员往来的增多,日本各界人士要求恢复中日邦交的呼声越来越高……1972年2月尼克松访华对日本产生极大的震动。日本把美国的这种举动视为“越顶外交”……1972年9月29日,中日两国建立外交关系。

——摘编自王圣心《当代国际关系》

材料四田中首相来我国访问,揭开了中日关系史上新的一页。在我们两国的历史上,有着两千年的友好来往和文化交流……值得我们珍视。但是,自从1894年以来的半个世纪中,由于日本军国主义者侵略中国,使得中国人民遭受重大灾难,日本人民也深受其害。前事不忘,后事之师,这样的经验教训,我们应该牢牢记住。

——摘自《周恩来政论选》

(1)据材料一,概括尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出中美关系走向正常化的关键问题是什么?怎样理解《联合公报》的发表是中美关系的一个重要转折点?

(3)据材料三并结合所学知识,日本对美国“越顶外交”的举动作何反应?分析日本对华政策为什么会出现这样的重大改变。

(4)综合材料三、四并结合甲午战争以来中国百年史,试从日、中两方面阐释周恩来所指出的“前事不忘,后事之师”的含义。

阅读材料,回答问题:

材料一 高皇帝以圣德受命,建立鸿业,置御史大夫,位次丞相,典正法度,以职相参,总领百官,上下相监临,历载二百年,天下安宁。

——《汉书》卷八十三

武帝元狩五年(前118年),又在丞相府内设置丞相司直,“掌佐丞相举不法”。 征和四年(前89年),又设置司隶校尉一职,掌察京师百官和近畿七郡。

——《汉书·武帝纪》

材料二宋神宗熙宁四年,苏东坡因反对王安石变法被外放杭州,在那里他“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(注:知州)通签书施行。”“所部官有善否及职事修废,得举以闻。”

材料三明初朱元璋曾一度效仿元制在中央设御史台,掌监察。洪武十五年朱元璋撤销御史台,正式创设都察院。与此同时,朱元璋承袭宋元旧制设吏、户、礼、兵、刑、工六科给事中,六科给事中的威权与御史相近。在地方,设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重监察网络。

于登《明代监察制度概述》一文根据《明史》列传等资料统计御史209人资格,其中,进士出身者180人.非进士者只29人。实际充任给事中之职者,一般都是“在各衙门办事进士,及历俸二年以上行人、博士并推官,知县三年考满到部者”。

公元1439年,明政府正式颁布了《宪纲条例》,对监督官的地位、职权、选用、监督对象及行使权力的方式和监察纪律作了详细的规定,成为明代有深远影响的监察法规。

(1)依据材料一列举汉朝中央监察制度的主要内容。指出其与秦朝监察制度的关系。

(2)依据材料二判断,苏东坡在杭州担任何种官职?指出创设此官职的意图是什么?

(3)依据材料三归纳概括明朝监察制度的特点。

(4)结合上述三则材料及所学知识,评价中国古代监察制度。

近代以来,中日关系不仅关系到对方的兴衰存亡,也影响着亚太地区乃至整个世界的和平与发展。阅读下列材料:

材料一日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时((甲午战争:没有赢家的结局》

材料二中国通过长期的反侵略斗争,取代了日本在东亚的主导国家地位,从战前的半殖民地状态一跃而为五大国之一及联合国的创始国,拥有了安理会常任理事国席位和一票否决权。与此相对,日本不再是国际政治中的大国了,并且要在美国的占领和指导下重建经济。虽然老牌的欧洲殖民列强——英国、法国和荷兰在战争中获胜,但昔日的威望却大大降低,因为这些国家在战时被日本赶出了在亚洲的殖民地,始于16世纪的欧洲在亚洲之殖民主义的时代终于走到了尽头。另一方面,美国凭借其在打败日本中发挥的主导作用,崛起为最强大的太平洋国家。这一转折预示着亚洲国际关系发展中一个全新篇章的开始。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料三中日之间的不正常状态宣告结束。日本方面痛感过去由于战争给中国人民造成重大损失的责任,表示深刻反省。日本国政府承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府……中国政府宣布,为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求.中国政府和日本政府同意在和平共处五项原则基础上,建立两国间持久的和平友好关系,并进行以缔结和平友好条约为目的的谈判。

——1972年《中日联合声明》

请回答:

(1)袁伟时认为甲午战争的结局是“没有赢家”,请结合材料一和所学知识阐明理由。

(2)据材料二,分析抗日战争暨反法西斯战争胜利对亚洲国际格局的影响。

(3)据材料三和所学知识说明你对当时“中日之间的不正常状态”的理解,并指出这一“不正常状态”结束的直接原因。

(4)综合上述材料,反思现今仍在曲折发展的中日关系,谈谈你的启示。

试题篮

()